中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

弁証論治概要

弁証論治概要症状・所見→四診→証→治法→方剤

脾肺気虚

陽虚

脾陽虚(脾陽不振・脾陽虚弱・脾胃虚寒)

胃寒(寒痛)

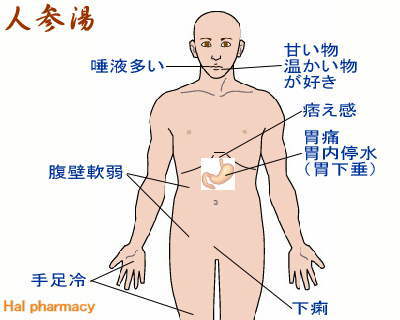

次の症状のいくつかある方は、人参湯(理中丸)が良く効く可能性が大きいです。

中医学基礎知識

中医学基礎知識●中医学の基礎を知りたい方は、次のページを参照ください。

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

【証(病機)】脾胃陽虚(ひいようきょ)

【中医学効能(治法)】 温中散寒・益気健脾・補陽(脾)・補気(脾)

【用語の説明】(term)

温中散寒法(おんちゅうさんかんほう) »…温・熱性の生薬を用いて脾胃を温め、腹痛や冷え下痢などを治療する方法です。類語:温裏散寒法(おんりさんかんほう)

温中散寒法(おんちゅうさんかんほう) »…温・熱性の生薬を用いて脾胃を温め、腹痛や冷え下痢などを治療する方法です。類語:温裏散寒法(おんりさんかんほう)

益気(えっき) »…気を補充することです。

益気(えっき) »…気を補充することです。

健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。

健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。

証の判定

証の判定

証(症状・体質)判定を望む方 は

証判定メニュー

は

証判定メニュー

※この判定のために、AI(人工知能)のエキスパート・システムを構築しました。

●腹部軟弱

●心下痞硬

●冷え症、胃弱

![]() 【舌診】(tongue)

舌質は淡で胖大。湿潤、無苔で時にごく薄い白苔です。

【舌診】(tongue)

舌質は淡で胖大。湿潤、無苔で時にごく薄い白苔です。

![]() 【脈診】(pulse)

沈で弱、細いです。

【脈診】(pulse)

沈で弱、細いです。

![]() 【腹診】(abdomen)

腹壁は軟弱無力で胃部に振水音がある。時には腹壁が薄い板のように張ることありです。

【腹診】(abdomen)

腹壁は軟弱無力で胃部に振水音がある。時には腹壁が薄い板のように張ることありです。

構成生薬の説明

構成生薬の説明

1.乾姜は、末梢性・中枢性に血行を促進し、特に腹部を温めて痛みを止め(温中散寒)、冷えによる胃腸平滑筋のトーヌス上昇を緩解する。また、乾姜はトーヌスが低下し蠕動無力を呈している状態(気虚・陽虚)には、血行改善により腹中を温め、トーヌス・蠕動を正常化させる(温陽)。

2.人参・白朮・甘草(炙甘草)は、消化吸収を強め元気をつけ、全身の機能を高める(補気健脾)。

3.白朮は、消化管内の水分を血中に吸収して利尿によって排除し、下痢~軟便を緩解させる(利水止瀉)。

4.人参は上腹部の痞えを除く(消痞)。甘草(炙甘草)は乾姜の刺激性を緩和し、鎮痙・鎮痛に働く。

(補足)

本方は、乾姜の「温中散寒」の効果を主目的にした処方で、「補気健脾」は従になっている。

| 生薬名(herb name) | 薬量(quantity) | 君臣佐使(role) | 効能1 | 効能2 | 効能3 | 効能4 | 大分類 | 中分類 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 乾姜 » | 3 |

使薬 |

温中散寒 |

温経散寒 |

補陽 |

止嘔 |

温裏薬(散寒薬) |

|

| 人参 » | 3 |

君薬 |

補気健脾 |

生津 |

消痞 |

補虚薬 |

補気薬 |

|

| 白朮 » | 3 |

臣薬 |

補気健脾 |

利水 |

止瀉 |

補虚薬 |

補気薬 |

|

| 甘草 » | 3 |

佐薬 |

補気健脾 |

生津 |

止痙 |

補虚薬 |

補気薬 |

処方の副作用

処方の副作用穏やかな効き目の薬ですが、証が合わなかった場合には、まれに胃の不快感、むくみなどが現れることがあります。むくみは太る予兆の場合もあります。

使用上の注意

使用上の注意

【妊娠・授乳の注意】![]()

●特にありません。

補足説明

補足説明