冷え症虚弱タイプの神経痛、関節痛を解消する漢方の良薬

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

弁証論治概要

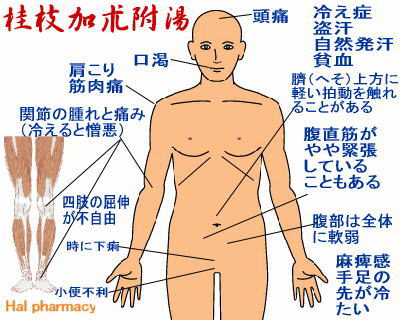

弁証論治概要次の症状のいくつかある方は、桂枝加朮附湯が良く効く可能性が大きいです。

中医学基礎知識

中医学基礎知識●中医学の基礎を知りたい方は、次のページを参照ください。

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

【証(病機)】風寒湿痺兼陽虚(ふうかんしつひけんようきょ)

【中医学効能(治法)】 散寒去温・止痛・止瀉

【用語の説明】(term)

散寒(さんかん) »…寒さの邪気を追い出すことです。

散寒(さんかん) »…寒さの邪気を追い出すことです。

止痛(しつう) »…痛みを止めることです。

止痛(しつう) »…痛みを止めることです。

止瀉(ししゃ) »…下痢を止めることです。

止瀉(ししゃ) »…下痢を止めることです。

風寒(ふうかん) »…風邪+寒邪です。

風寒(ふうかん) »…風邪+寒邪です。

湿痺(しつび) »…体内の余分な水分が原因で起きた手足のしびれのことです。

湿痺(しつび) »…体内の余分な水分が原因で起きた手足のしびれのことです。

陽虚(ようきょ) »…陽虚;温める力が不足した状態です。陽気の働きが低下して、気虚の状態にさらに虚寒の冷えが加わる状態です。

陽虚(ようきょ) »…陽虚;温める力が不足した状態です。陽気の働きが低下して、気虚の状態にさらに虚寒の冷えが加わる状態です。

中寒(ちゅうかん) »…寒冷に中る(あたる)ことです。

中寒(ちゅうかん) »…寒冷に中る(あたる)ことです。

証の判定

証の判定

証(症状・体質)判定を望む方 は

証判定メニュー

は

証判定メニュー

※この判定のために、AI(人工知能)のエキスパート・システムを構築しました。

●関節変形などのない関節痛、筋肉痛、神経痛

●手足の冷えを伴う疼痛

![]() 【舌診】(tongue)

著変がないです。淡白で時に薄い白苔を見ます。

【舌診】(tongue)

著変がないです。淡白で時に薄い白苔を見ます。

![]() 【脈診】(pulse)

沈遅です。

【脈診】(pulse)

沈遅です。

![]() 【腹診】(abdomen)

右腹直筋の痙攣(けいれん)です。

【腹診】(abdomen)

右腹直筋の痙攣(けいれん)です。

食前または食間に服用してください。

食前または食間に服用してください。

食間とは…食後2~3時間を指します。

通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口服用する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

お湯で溶かしてから、ゆったりした気分で飲むとよいでしょう。むかつくときは、水で飲んでもかまいません。

|

構成生薬の説明

構成生薬の説明 桂枝湯に蒼朮と附子を加えたものです。桂枝湯は汗の出やすい、顔色のあまりよくない、いわゆる虚証者の軽い発散剤ですが、これに燥性で発散性の蒼朮と附子を加えたものが本方剤です。

桂枝湯に蒼朮と附子を加えたものです。桂枝湯は汗の出やすい、顔色のあまりよくない、いわゆる虚証者の軽い発散剤ですが、これに燥性で発散性の蒼朮と附子を加えたものが本方剤です。

附子は石膏が寒性薬の代表であるのと対照的に、熱性薬の代表であり、これの入った方剤は必ず寒証者向きと考えてよいです。蒼朮も温性で、本方剤は桂枝湯よりも一層はっきりと寒証者向きであることがわかります。もう一つ桂枝湯と異なる点は、湿証者向きだということで、方剤は全体として寒虚証で湿のある場合に、これを発散させる方剤だと言うことができます。