浮腫(むくみ)から皮膚病や眼病まで応用範囲が広い漢方の妙薬

中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

弁証論治概要

弁証論治概要症状・所見→四診→証→治法→方剤

経絡に湿熱の邪が侵入した場合(湿熱入絡)

風水相搏

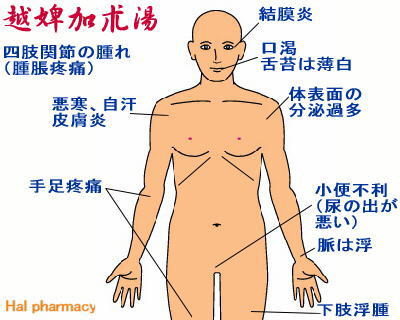

次の症状のいくつかある方は、越婢加朮湯が良く効く可能性が大きいです。

中医学基礎知識

中医学基礎知識●中医学の基礎を知りたい方は、次のページを参照ください。

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

【証(病機)】風湿痺(ふうしつひ)

【中医学効能(治法)】 疏風宜肺・健脾利水・清熱・去風

【用語の説明】(term)

疏風(そふう) »…疏風:風の邪気を分散させることです。

疏風(そふう) »…疏風:風の邪気を分散させることです。

宣肺(せんはい) »…肺の機能を高めることです。

宣肺(せんはい) »…肺の機能を高めることです。

健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。

健脾(けんぴ) »…脾の働きです。脾胃の機能を正常にする治療法です。

利水(りすい) »…腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。水気を下行させて通利することです。利尿、導尿がそれです。薬物では猪苓・沢瀉・通草などにその作用があります。

利水(りすい) »…腎を温めて、脾を健全にすることです。尿や発汗のことです。水気を下行させて通利することです。利尿、導尿がそれです。薬物では猪苓・沢瀉・通草などにその作用があります。

清熱(せいねつ) »…熱をさますことです。身体の内部の熱を冷ますことです。体表の熱の場合は解熱といいます。

清熱(せいねつ) »…熱をさますことです。身体の内部の熱を冷ますことです。体表の熱の場合は解熱といいます。

去風(きょふう) »…風邪を除くことです。

去風(きょふう) »…風邪を除くことです。

証の判定

証の判定

証(症状・体質)判定を望む方 は

証判定メニュー

は

証判定メニュー

※この判定のために、AI(人工知能)のエキスパート・システムを構築しました。

●口渇、浮腫、尿不利

●下肢のはれや痛み

![]() 【舌診】(tongue)

舌体淡紅、白膩苔です。

【舌診】(tongue)

舌体淡紅、白膩苔です。

![]() 【脈診】(pulse)

浮滑(浮腫だけなら沈)です。

【脈診】(pulse)

浮滑(浮腫だけなら沈)です。

![]() 【腹診】(abdomen)

腹壁は割合に力があります。

【腹診】(abdomen)

腹壁は割合に力があります。

| 病症症状 | 合方 | 備考 |

|---|---|---|

| 越婢加朮湯証で水腫、悪寒、小便不利等の甚だしい場合 |

越婢加朮湯+附子 |

越婢加朮附湯 |

通常、成人1日9.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

通常、成人1日9.0gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

|

構成生薬の説明

構成生薬の説明 麻杏甘石湯から杏仁を除いて生姜・大棗を加えたものが、これに白朮を加えたものが越婢加朮湯です。

麻杏甘石湯から杏仁を除いて生姜・大棗を加えたものが、これに白朮を加えたものが越婢加朮湯です。

石膏は強い寒性薬で、これが方剤中に入ると、他の生薬が温性であっても、方剤は全体として寒性となるので、この方剤も言うまでもなく寒性方剤です。

麻黄はエフェドリンの原植物で発汗・鎮咳の作用がありますが、石膏と組み合わされているので、むしろ止汗的に働くと考えるべきです。また杏仁が除かれているので、鎮咳作用もほとんど期待されません。したがって、本方剤中の麻黄は、その発散性と燥性が期待されて入れられていると考えてよく、それに白朮という燥性の強い薬物が加わることによって、方剤は全体として表証で湿証を治す(湿証を発散させて治す)ものと規定されます。

実は杏仁を除いたのも、咳を目的としない方剤だということのほかに、杏仁が潤性薬で、湿証には邪魔だという意味合いも含まれています。

生姜・大棗は桂枝湯にも柴胡剤にもしばしばペアとして入れられている薬物で、方剤全体の作用を緩和し、副作用を除く目的で入れられています。方剤全体として表熱実証で湿証用の方剤と言うことができます。

散剤…粉末、あるいは細かい粒(微粒、細粒)の薬で、溶けやすく吸収されや

すいのが特徴です。薬が口・食道に貼り付くのを防ぐために、あらかじめ水またはお湯を飲んで口・食道を湿らせてから、口に水またはお湯を含み、薬を口に入れて、水またはお湯と一緒に飲み込むようにしてください。

散剤…粉末、あるいは細かい粒(微粒、細粒)の薬で、溶けやすく吸収されや

すいのが特徴です。薬が口・食道に貼り付くのを防ぐために、あらかじめ水またはお湯を飲んで口・食道を湿らせてから、口に水またはお湯を含み、薬を口に入れて、水またはお湯と一緒に飲み込むようにしてください。

処方の副作用

処方の副作用証が合わないと、胃に負担がかかって、食欲の低下や吐き気などを起こすことがあります。

使用上の注意

使用上の注意

慎重投与

(次の患者には慎重に投与すること)

1.病後の衰弱期、著しく体力の衰えている患者[副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。]

2.胃腸の虚弱な患者[食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、軟便、下痢等があらわれることがある。]

3.食欲不振、悪心、嘔吐のある患者[これらの症状が悪化するおそれがある。]

4.発汗傾向の著しい患者[発汗過多、全身脱力感等があらわれるおそれがある。]

5.狭心症、心筋梗塞等の循環器系の障害のある患者、又はその既往歴のある患者[これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]

6.重症高血圧症の患者[これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]

7.高度の腎障害のある患者[これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]

8.排尿障害のある患者[これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]

9.甲状腺機能亢進症の患者[これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。]

重要な基本的注意

1.本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

2.本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。

3.他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

【妊娠・授乳の注意】![]()

●流産ぐせのある妊娠している方は、禁忌です。

補足説明

補足説明